WELLNESS INVESTMENT CLUBのTOSHIです。

漫画「ドラゴン桜」において、桜木建二先生は言っている。

「幸せとは……金と健康だよ」

「毎月の収支が赤字にならない安定的な所得があること、怪我や病気をせず心身ともに健康であること、この2つが満たされていれば、人はだいたい幸せを感じられる」

3分で世界の見え方が変わる。

「食」は健康への入り口であり、自分への投資である。

その食に対する認識が変わるだけで、自分をノーリスク・ハイリターンな安定、安心、超優良な投資先へと変貌を遂げることが可能なのである。

それでは、本日のthree minutes investmentはこちら。

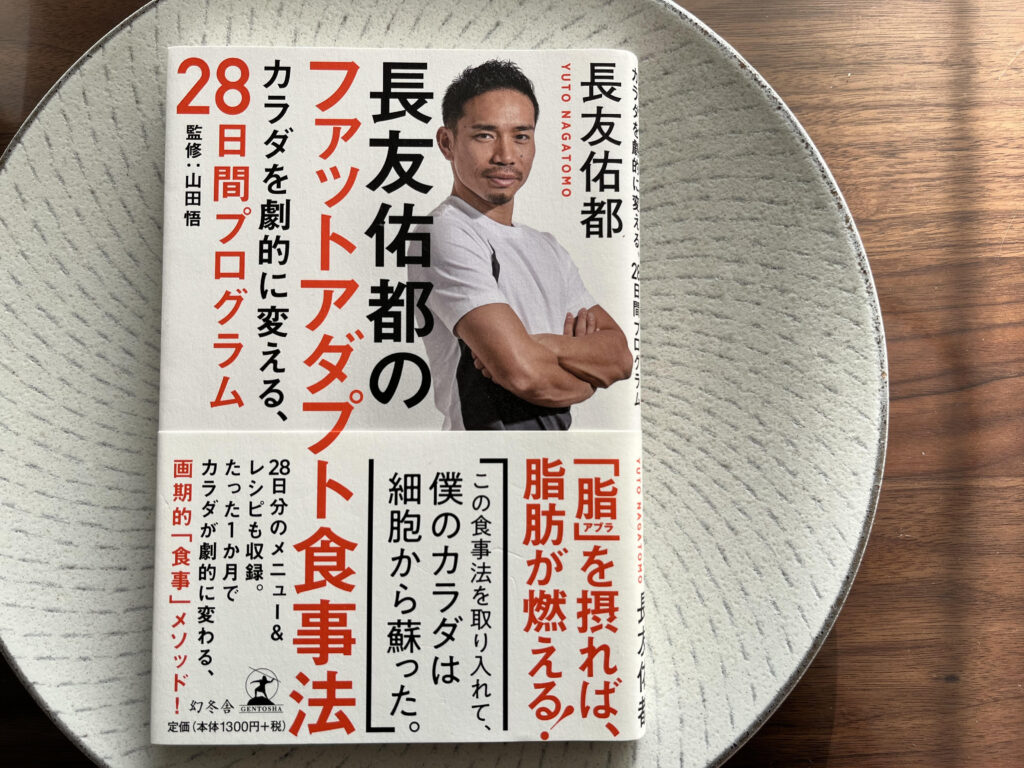

長友佑都さんの『長友佑都のファットアダプト食事法』である。

ファットアダプト食事法とは

著者は言わずと知れた日本サッカー代表選手であり、ヨーロッパでも多数のチームでプレイした実績を持つスーパースターである。

一般的に、アスリートは加齢とともにパフォーマンスが落ちるとされているが、32歳になる年で迎えた2018年のワールドカップのロシア大会で、肉体出的にも精神的にも絶好調だったのはなぜか?

その秘密は食事にある。

その食事法こそ、

「ファットアダプト食事法」

簡単に言うと、脂質(ファット)をエネルギー源として上手に使えるファットアダプテーション(脂質適応状態)になるための食事法である。

糖質の摂取をコントロールして、血糖値の乱高下を抑えて、良質のタンパク質と脂質を積極的に摂るのである。

このメソッドはアスリートである著者、イタリアンのシェフの加藤超也氏、緩やかな糖質制限=ロカボの普及に努めている医師の山田悟氏の3名がタッグを組んで編み出したもの。

そして、このファットアダプトはアスリートだけに適した食事法ではないという。

子どもにも大人にも、男性にも女性にも、そして運動をする人にもしない人にも有効なのである。

しかし、遺伝子レベルでひとりひとり体質は異なるため、自分の体質や生活習慣に応じて、柔軟にアレンジしながら食生活に取り入れてほしいと筆者は提案している。

食事が与える影響は想像以上に大きい。

食事で心身が整えば、人生は今以上に豊かになる。

一例を上げていくと、まず、筋肉の質が変わり、故障が減るという。

ファットアダプトをはじめていくうちに、長年、著者のからだを触ってくれているトレーナーたちが筋肉の質があきらかに変わってくることに気づいたという。

自分からは何も話していないのに、カラダのプロであるトレーナーはその変化を敏感に察知したのである。

ファットアダプトで良質なアブラを意識して摂るようになると、細胞膜の脂質も良質なものに置き換えられる。それで細胞膜の機能が高まり、筋肉の弾力や柔軟性が向上する。

つまり、細胞レベルから蘇らせてくれるのである。それにより、ファットアダプトを始めてから、目立った故障は1回もないという。

筋肉の質が細胞レベルから変わったおかげである。

そして、次に精神的に落ち着けるようになる。

ファットアダプトでは血糖値が乱高下(血糖値スパイク)しないような糖質の摂り方を推奨している。

それにより、頭がぼんやりすることはなくなったし、集中力もつねに高いレベルで維持できるようになったというのである。

以前はランチ後は、血糖値が乱高下していた影響であろう、必ず眠くなり、昼寝をしないと持たなかったそうである。

しかし、今は昼寝はなくなり、朝から晩まで頭がつねに冴えているというから驚きである。

加えて、肌の状態が良くなるのである。

ファットアダプトにより、今まで悩んでいた肌トラブルもウソのようになくなったというのだ。

恐らくは肌の細胞レベルで機能が改善するからであろう。

そして、ファットアダプトの肌に対する最大のメリット…

それは、

「AGES」

という悪玉物質が生じにくくなる点にあるという。

AGESは糖質の多い食事で血糖値が高くなると増える傾向にある。 これは、体を老化させる要因であり、シミやシワの原因でもあるのである。

このAGESに関しては、健康関連本の中では、ほぼ必中で出てくるワードである。

ある本の中では、

「最悪の老化物質」

とか、

「ありとあらゆる病気や老化現象の真犯人」

とまでの散々な言われようなのである。

「糖尿病の患者は健常者よりも血管が10年早く老いる」と言われているそうであるが、それは総じて、AGESが高く、炎症を起こして、血管壁を劣化させるからであるとされている。

ファットアダプトは、ダイエットにも効果がある。

まず、白いご飯やうどんや大福餅のように、糖質が多すぎて、タンパク質や脂質が少ないものを過食すると、血糖値スパイクが起きる。

そうすると、インスリンの影響で血糖値が下がりすぎることで、お腹はまだ満腹なのに、脳はエネルギーが足りないと判断して空腹感を促してしまう。

この偽りの空腹感にだまされて、また過食に走ってしまい、太ってしまう。

逆にファットアダプトでは、糖質を適度にコントロールした分だけ、タンパク質と脂質の摂取が増えることになる。

そうすると、消化管から「もう満腹になったから、食べるのをやめていいぞ」というシグナルを出すホルモンが分泌される。

そのため、自然に満腹感が訪れて、過食に走ることはないという。

血糖値の乱高下も抑えられるため、糖質過多のような状況が起きないから、食欲が正常化するのである。

結果、自然にダイエットが出来るという訳である。

他のメリットとしては、危険な酸化ストレスにさらされることから避けられるということであろう。

酸化とは、要は、

「サビ」

のこと。

生きている限り、私たちは活性酸素により酸化している。

そして、血糖値スパイクはこの酸化ストレスを増やすのである。

よって、ファットアダプトで血糖値スパイクを最小限に抑えられれば、酸化ストレスの害が避けられるという。

山田医師によると、海外では「ファットアダプテーション(=脂質代謝への適応)」は学術論文のレベルで正当性が議論されている食事法であるという。

ファットアダプト 7つのルール

ファットアダプトには全部で7つのルールがある。

3つの基本ルールと4つのサブルールからなる。

ルール1.糖質の摂取量をコントロールする

ファット・アダプテーションを改めて定義すると、次のようになる。

「血糖値の乱高下を抑えて、脂質も糖質も過不足なくエネルギーとして使える状態」

そのためには、脂質を上手に使うために、「糖質を摂りすぎないこと」が肝心になる。

どれくらいの糖質を摂るのかは、個人差があり、「食後血糖値」で決まるという。

糖質を含む食事をすると、食後血糖値は上がるが、インスリンがきちんと働いていれば、140mg/dl以上になることはないとされている。

食後の血糖値が140mg/dl以上だと高すぎる。 これを食後高血糖という。

こうした高血糖の状態からインスリンによる反動で急降下するのが、「血糖値スパイク」である。

食後高血糖と血糖値スパイクがセットで生じると、大量分泌されたインスリンにより、脂質の利用効率が落ち、酸化ストレスで血管が傷つく。

ちなみに、健康診断で見るのは主に「空腹時血糖値」である。

これが正常でも、実は食後高血糖を起こしている人は少なくなく、食後高血糖と血糖値スパイクを密かに起こしている人が多いという。

そして、あくまで「血糖値を上げるのは糖質のみ」。

脂質やタンパク質は血糖値を上げない。

糖質が多いのは、ご飯、パン、麺類などの穀物食品。

いわゆる主食である。

次にお菓子全般。

お菓子に含まれている糖質はおもに砂糖であり、主食の糖質のでんぷんと比較すると、血糖値を上げるスピードが速く、食後高血糖と血糖値スパイクを起こしやすい。

そして、スポーツドリンクや甘いコーヒーやジュースなどの中には、多いもので、スティックシュガー約16本分もの糖質が含まれている商品もある。

これでは、血糖値の急上昇は避けられない。

イモ類と果物にも糖質は多い。

果物の糖質は、果糖とブドウ糖に分類されるが、このうち果糖は血糖値を上げないが、肝臓で中性脂肪に変わりやすいという特徴がある。

ファットアダプトを実践するためには、どんな食品に糖質が多く、それぞれにどのくらいの糖質が入っているかを把握しておきたいところなのである。

ルール2.油脂に対する理解力を高め、良質な油脂を選ぶ

ファット・アダプテーションを起こしたいなら、アブラに対する理解力を高めておきたい。

筆者がとくに気をつけて摂っているのは、オメガ9脂肪酸が豊富なオリーブオイル、オメガ3脂肪酸がリッチな青魚、エゴマ油、アマニ油であるという。

そして、酸化したアブラと人工的なアブラは徹底的に避けるべきである。

酸化したアブラは、過酸化脂質と呼ばれている。

例えば、唐揚げやフライドポテトといった揚げ物に多く含まれている。

人工的なアブラの代表格は、トランス脂肪酸。

マーガリンやファットスプレッド、ショートニングなどと言ったものであり、パン、ケーキ、ドーナツ、菓子類などに多く使われていたりしている。

食べるコレステロールに関しては、気にしなくていいという。

例えば、これまで、卵にはコレステロールが多く含まれているから、あまり食べないほうがいいとされてきていたが、それはすでに非常識であるという。

最近の研究においては、食べるコレステロールで血中コレステロール値が大きく増減することはないとされている。

日本でもアメリカでも、食事から摂るコレステロールの上限値はすでに撤廃されているのである。

ルール3.タンパク質を十二分に確保する

タンパク質は体内では完全には合成できない。

タンパク質は、20種類のアミノ酸からなる。

そのうちの9種類は、体内では合成できない必須アミノ酸である。

三大栄養素のうち、糖質はグリコーゲン、脂質は中性脂肪という形で体内に貯蔵されている。

だが。タンパク質は貯蔵できない。

タンパク質の必要量は、活動量によっても変わってくるが、およそ、体重1kgあたりで1.0~2.0g。

アスリートである筆者の場合は、体重1kgあたり2.0g。つまり、一般人の2倍のタンパク質の摂取が求められるという。

タンパク質が必須アミノ酸をどのくらい含んでるのかを評価する目安として「アミノ酸スコア」がある。

筋肉などのタンパク質をきちんと合成するには、アミノ酸スコアが高い食品を選ぶべきとされている。

アミノ酸スコアが高いタンパク源としては、

・肉類(牛肉、豚肉、鶏肉、馬肉など)

・魚介類(青魚、マグロ、カツオ、鮭、貝類、海老、カニなど)

・卵(鶏卵)

・牛乳・乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズなど)

・大豆・大豆製品(茹で大豆、豆腐、納豆、味噌など)

上記の5大タンパク質は偏りなく摂っていきたいところであるという。

体重や体型を気にしてダイエットを始めて、食事の量を減らすとタンパク質が必要量を満たせなくなることもありえる。

そうすると、筋肉が減り、基礎代謝量と消費エネルギーがダウンするために食べ過ぎていなくても、カロリー収支が黒字に傾きやすくなり、太りやすくなる。

ダイエットなどによるタンパク質の不足以外にも筋肉が減少する原因がある。

それは運動不足で、筋肉に与える刺激が少なすぎると筋肉は減りやすいという。

20代過ぎて運動不足だと、筋肉が1年に 0.5~1.0%の割合で減るとされている。

とくに減りやすいのは、「下半身」。

その結果、足腰の筋肉は30~80歳の間で半分になることすらあるというのである。

筋肉の減少は、65歳以上の高齢者の健康にも深刻な影響を与えるのである。

健常者から要介護になるリスクが高くなってしまう。

運動量を増やして、筋肉を刺激しながら、ファットアダプトで肉などからタンパク質の摂取を増やす心がけは、2020年には人口の約29%が65歳の高齢者になると予想されている日本にこそ必要であると、筆者は考えているという。

次にファットアダプト4つのサブルールを見ていく。

ルール4.カロリーを決して減らさない

カロリー制限のアンチエイジング効果のありなしには、いまだはっきりと白黒がつかない点があるとしても、カロリー制限には重大な欠点があるという。

長続きしないのである。

短期間ならまだしも、空腹を我慢し続けるのは難しい。

アメリカでは人間を対象として、75%のカロリー制限で寿命が伸びるかどうかの試験が行われたという。

自ら望んで、その試験に参加し、75%のカロリー制限を始めたボランティアは合計143名。

ところが、開始して半年後には、平均のカロリー摂取量が90%前後にまで増えて、その後も日を追うごとに、カロリー摂取はもともとの食事に近づいていったという。

加えて、全体の約20%に当たる28名は2年という試験期間に耐えられず、途中で脱落してしまったそうである。そのうちの7名は、カロリー制限による弊害が起こり、医学的な見地から試験参加を強制的にストップされてしまったという。

しかし、ファットアダプトは、カロリーを制限せずに肉や魚やチーズなどから脂質とタンパク質を満足するまで摂るため、辛くないから長続きしやすいのである。

そして、継続性が高いからこそ、狙った効果が出やすい。

ファットアダプトならいちいち、カロリー計算をしなくても、適切な摂取カロリーに だいたい収まるようになっているという。

ファットアダプトでは、血糖値の乱高下がない範囲で糖質を適切に取る。

糖質過多になり、血糖値が乱高下すると食欲が乱れて、過食やダラダラ食べに走る恐れがある、ファットアダプトでは、その懸念がないから、過食やダラダラ食べの心配がないという。

ルール5.野菜の摂取を意識する

野菜に豊富に含まれるビタミンやミネラルといった、微量栄養素は脂質を上手に使うために欠かせない。

このほか、タンパク質を代謝して筋肉を合成したり、糖質を代謝して円滑にエネルギーに変えたりするためにも、ビタミンとミネラルはなくてはならないのである。

厚生労働省では1日に350g以上の野菜を食べることを勧めている。

しかし、日本の成人は1日300gも食べていないという。

もっと、日常生活において、野菜の摂取量を増やしていきたいところ。

野菜には、大きく分けて、色が淡い淡色野菜と色の濃い緑黄色野菜があるが、ファットアダプト的には緑黄色野菜の摂取をより増やしたほうがいいという。

緑黄色野菜には総じて、ビタミンやミネラル、フィトケミカルなどが多いからである。

緑黄色野菜の一例を上げると、パプリカ、ピーマン、ブロッコリー、トマト、アスパラガス、ほうれん草、小松菜、モロヘイヤなどがある。

ルール6.食べるタイミングと順番に気を遣う

何をどのくらい食べるかに加えて、同じようにおろそかにしてはいけないのは、1日3食をどのようなタイミングとバランスで摂るかということである。

筆者は、朝食2:昼食3:夕食5という割合で摂ることが多いという。

そして、気をつけているのが、練習やトレーニングをしたら、30分以内に食事をするということである。

筋肉を刺激すると、直後から2時間までは筋肉の合成レベルが高い状況が続いているとされているからである。

さらに、基本的に眠る3時間前には食事を終えるという。

お腹は軽い方が寝入りやすいからである。

朝食ではタンパク質と脂質を摂るように心がけているという。

筆者は以前はゆで卵と一杯のスムージーを飲むということが習慣であったそうであるが、スムージーは美味しくするために果物を入れすぎてしまう傾向にあり、そうすると糖質過多になり、血糖値スパイクが起こしやすいのである。

しかも、前日の夕食後から半日近くも絶食しているとなると、尚更である。

脂質代謝にストップをかけて、ファット・アダプテーションが機能しなくなってしまうという。

そこで、ファットアダプトを始めてからは、朝食はスムージーから定食系に切り替わったという。

それにより、ご飯は血糖値を上げすぎない適量にコントロールし、脂質とタンパク質をバランスよく摂るようにしているという。

忙しい朝は、厚切りのトースト1枚にコーヒー、あるいは、コンビニのおにぎり2個に緑茶といった簡単な食事で済ませてしまう人もいるかもしれない。

しかし、それだと、ほぼ糖質しか入っていないから、血糖値スパイクが起こりやすいのである。

朝に血糖値を上げると、負のスパイラルから抜けられなくなり、夜眠るまで血糖値の乱高下が続いて、脂質代謝がまるで回らないことも考えられるという。

筆者は、食事をする順番にも強いこだわりがあるという。

カーボラストを心がけているのである。

糖質の摂取量は、血糖値スパイクを起こさず、脂質代謝を妨げにくいレベルに抑えるのがファットアダプトの鉄則。

カーボラストで糖質を最後に食べると、血糖値はより上がりにくくなり、脂質代謝が改善しやすいという。

事前に、野菜や肉や魚を食べておくと、食物繊維や脂質、タンパク質といった要素が先に消化管に入ってくる。食物繊維は消化されにくいから、糖質の吸収を穏やかにするのである。

加えて、脂質やタンパク質の作用で、小腸へ内容物が押し出されるスピードがダウンし、それにより、糖質がゆっくりと小腸で吸収されるのである。

ルール7.美味しく楽しみながら食べる

筆者が最も重要だと思っているポイント、それは、食事を美味しく味わって食べることだという。

ファットアダプトは、糖質の適正量を決めたら、肉や魚やチーズなど好きなものから 脂質もタンパク質も取れる。

適正な摂取の範囲内なら、ご飯もパンも麺類もOK。

新鮮な油で、目の前であげてもらえたら、天ぷらだって、とんかつだって味わえるという。

そこには、制限とか我慢とか辛いといったワードは絡まないのである。

「食べることは、人生の大きな楽しみ」

筆者も時には、ファットアダプトのルールから自由になりたい気分になる日があり、そういう時は、家族と好きなところで思う存分に外食を楽しむという。

そして、また翌日から、食トレを再開する。

厳格なルールを修行僧のようにストイックに守り続けるよりも、オンとオフの切り替えを行いながら、適度な息抜きをした方が長続きするというのである。

地中海食と和食のハイブリッド

地中海沿いの南イタリアや南ギリシャの伝統的な食事である地中海食をベースにすると、ファットアダプトが行いやすいとシェフはいう。

その地中海食と我ら日本人に馴染みが深い和食を混ぜ合わせるのである。

日常的にファットアダプトを行っていくために、地中海食と和食のハイブリッドを目指そう。

地中海食も和食も、ともにユネスコ無形文化遺産に登録されている世界に誇る食事である。

地中海食では、オリーブオイルをふんだんに使い、肉や卵などよりも魚介類の摂取が多く、その他に、野菜や果物、ナッツ、豆類、未精製の穀物食品が毎回のように食卓に並ぶのが特徴である。

和食の特徴としては、豊かな四季を背景として、自然の恵みを存分に生かしているところや味噌や醤油、納豆といった発酵食品を上手に取り入れているところである。

何よりも特徴的なのが、出汁のうま味を存分に生かしているところ。

鰹節と昆布という動物由来と植物由来の、まったく異なる出汁を組み合わせ、うま味を2倍にも3倍にもしているのは、特筆に値するのである。

しかし、和食の欠点は砂糖やみりんといった糖質を盛んに使うこと。

次に脂質の摂取が少なめになりやすい点、塩分の摂取量が多くなりがちなところである。

その弱点を上手く補ってくれるのが、地中海食なのである。

ファットアダプトの科学的根拠

糖質を適量まで減らすファットアダプトでは、筋グリコーゲンの減少が心配され、筋グリコーゲンの枯渇がパフォーマンスの低下に直結する懸念があるが、その懸念を覆す研究結果が出ているというのである。

そして、海外では低糖質・高脂質食であるファットアダプトはすでにアイアンマン ディスタンスのトライアスロンやウルトラマラソンといった、超持久系スポーツを愛好するエリートアスリート層を中心に広がってきているという。

従来、動物性食品などに含まれる飽和脂肪酸の摂りすぎは、心臓病や脳卒中といった生活習慣病のリスクを上げると考えられてきたが、日本人を対象とした観察研究では 逆に飽和脂肪酸の摂取量が少ないと脳卒中のリスクが上がるという結果が出ているという。

そして、オリーブオイルやナッツのような植物油を多く摂る地中海食では、低脂質食よりも、脳卒中や心筋梗塞などの心血管疾患イベントが減ったという研究結果も出ているそうである。

これまで糖尿病の食事療法として長らく、脂質を控えたり、エネルギーを制限したりすることが推奨され、糖質を控えて脂質をたくさん食べるなどという食事法は否定されてきていた。

しかし、これまで頑なだった米国糖尿病学会は、2019年の時点では、どんな食事をするにせよ、糖質を制限することが糖尿病治療として最善であると認めたのであるという。

ファットアダプトは、食後高血糖を予防することで、アスリートのみならず、万人のパフォーマンス向上、疾病予防に発揮できる食事法なのであると山田悟医師は推奨する。

ちなみに私もですね、最近、本書を含めて、様々な健康関連本で血糖値コントロールの重要性に気づき、持続血糖測定器(リブレ)の使用をしている真っ只中である。

使用を開始すると、食べたものにより食後高血糖&血糖値スパイクが包み隠されずに、24時間の曲線となってあらわにされるので、おのずと食後高血糖と血糖値スパイクをなるべく起こさないように糖質との付き合い方を模索することとなるのであるから、視覚効果は高いと実感している。

何より、今まで自分の24時間の血糖値の推移を曲線として視覚化して見ることなどなかったので、非常に面白く、とても示唆に富んでいるのである。

健康は、毎日の「食」から作られる。

食事する上で大事なのは、自分自身のカラダを知ること。

そのためには、まず、自分の血糖値の上がりやすさを知ることがファットアダプトにおいては重要であると本書を通して、学んだのである。

このブログを読んで、本書に興味を持たれた方は、是非、一読をおススメする。

ファットアダプト食事法の実践が、日々のパフォーマンスアップにつながることは確実である。

コメント